La mañana de hoy, 25 de abril del 2025, un sismo de magnitud 6.1 se registró en las costas de la provincia de Esmeraldas. El sismo, ocurrido a las 06h44 de la mañana, alarmó a gran parte de la población ecuatoriana.

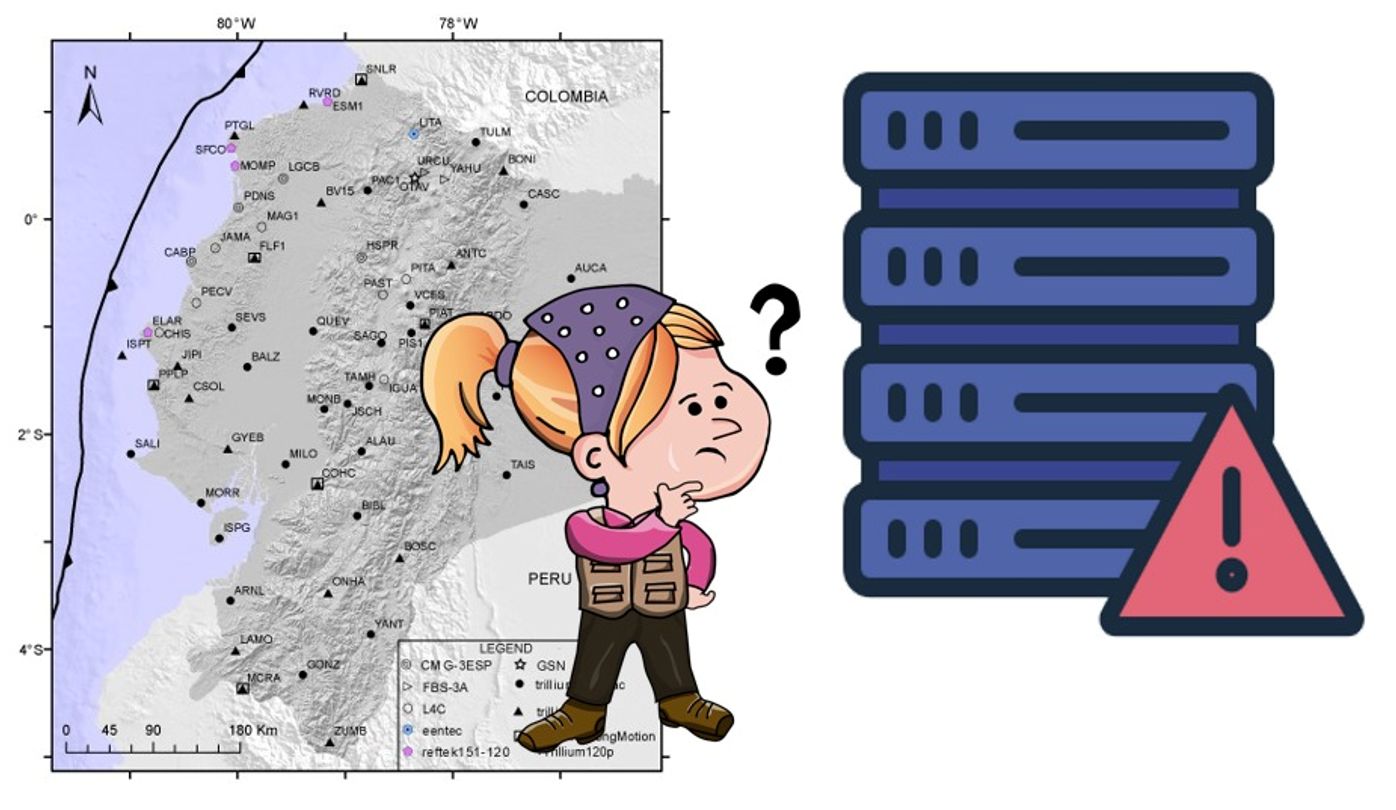

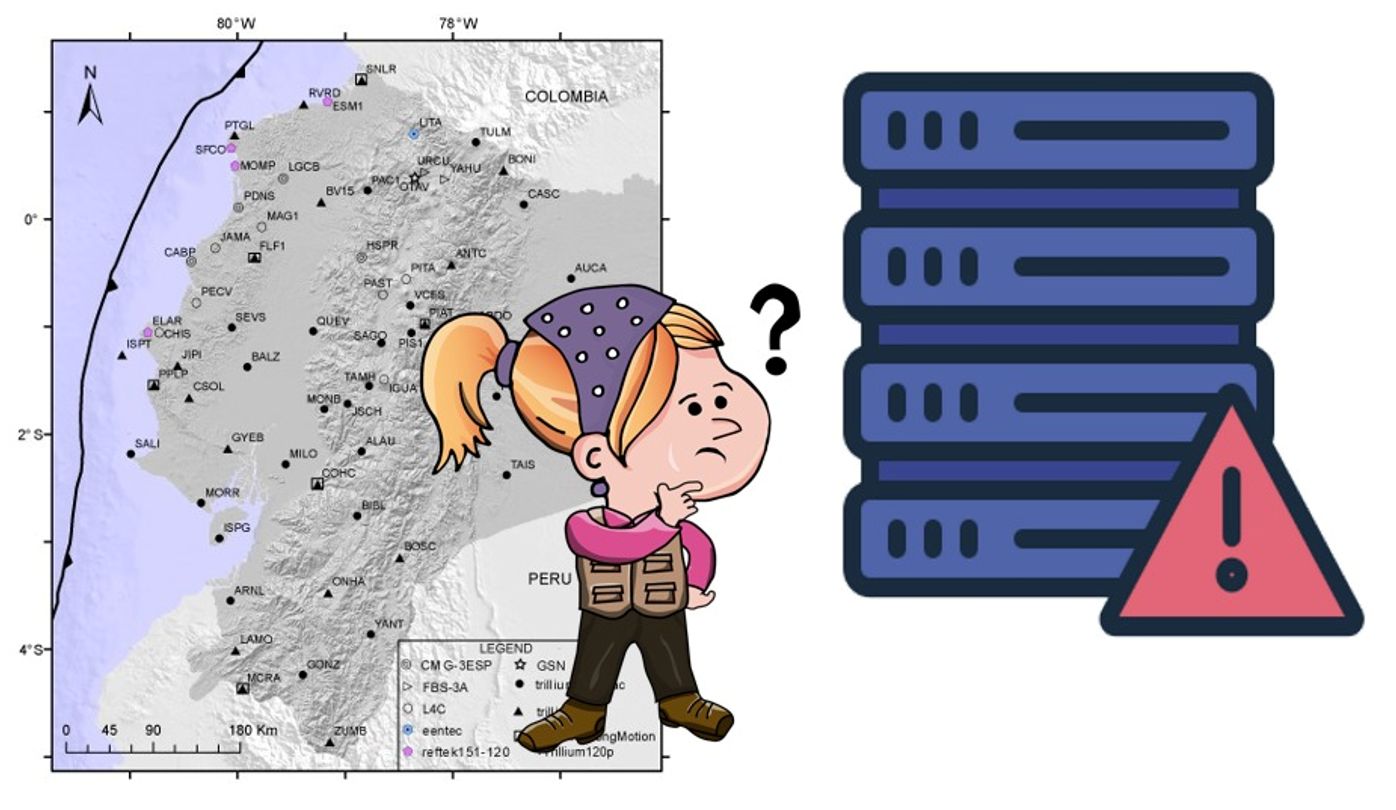

Figura 1.- Localización del sismo de la mañana del 25 de abril de 2025.

¿Qué fue lo que pasó?

A los pocos segundos, el sistema de detección y análisis del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), localizó y calculó la magnitud del evento y, 2 minutos después, tenía ya una solución confiable.

A los 2.5 minutos de ocurrido el evento, se comunicó vía radio la localización y magnitud del evento a la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).

A los 3 minutos de ocurrido el evento, el sistema envió de forma automática la solución por correo electrónico a las autoridades y publicó en la página web del IG-EPN. El envío de la solución hacia redes sociales sufrió un bloqueo temporal por el colapso del servidor debido a una alta demanda de visitas de la ciudadanía a la página web.

A los 4 minutos de ocurrido el evento, se comunicó vía telefónica a la SGR.

A los 7.5 minutos de ocurrido el evento, la solución revisada por el analista de vigilancia estuvo lista.

A los 9 minutos de ocurrido el evento, la solución revisada se envió por correo electrónico y se actualizó en la página web del IG-EPN. El envío hacia redes sociales continuaba bloqueado.

Finalmente, la solución revisada fue publicada en forma manual en todas las redes sociales a los 15 minutos, aproximadamente, de ocurrido el evento.

El informe sísmico especial, que contiene aspectos técnicos del sismo que requiere un análisis más complejo, se publicó aproximadamente 2 horas después.

Figura 2.- Demora en los servidores por el alto tráfico de usuarios entrando al sitio web del IG-EPN.

¿Demora en la comunicación de la información?

Es importante señalar que los tiempos de cálculo y comunicación de los parámetros del sismo a las autoridades, a través de los medios convencionales (radio, teléfono y correo electrónico), fueron breves y se ajustaron al protocolo establecido con la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). Asimismo, la información fue publicada oportunamente en la página web del IG-EPN.

No obstante, la difusión automática en redes sociales se vio afectada debido al colapso temporal del servidor, provocado por un alto tráfico de visitas registrado en los minutos posteriores al evento. Esta situación generó una demora y obligó a realizar la publicación de manera manual en las plataformas sociales del IG-EPN. En esta ocasión, lamentamos no haber logrado compartir la información con la ciudadanía en el tiempo oportuno que caracteriza nuestros protocolos de comunicación.

Tras el evento, el área de Sistemas del IG-EPN identificó rápidamente la causa de la falla y procedió a solucionarla, implementando medidas para evitar su recurrencia en el futuro. No obstante, es importante reconocer que ningún sistema es completamente infalible, por lo que resulta fundamental continuar fortaleciendo nuestros protocolos de respuesta.

Paralelamente, los técnicos del Centro de Monitoreo y del Área de Sismología se mantuvieron activos desde las primeras horas, registrando las réplicas, atendiendo las inquietudes de la ciudadanía y brindando información técnica a través de entrevistas con diversos medios de comunicación.

Figura 3.- Colapso parcial de estructuras y caída de fachadas en casas de Esmeraldas, tras el sismo de la mañana del 25 de abril de 2025.

¿Qué hace el Instituto Geofísico después del evento?

Desde la ocurrencia del sismo, el personal del Instituto Geofísico ha desplegado esfuerzos en cuatro líneas de acción prioritarias:

1. Intensificación del monitoreo para registrar y analizar posibles réplicas;

2. Recolección y análisis de datos provenientes de las estaciones acelerográficas con el fin de evaluar la intensidad del sismo y sus posibles efectos en superficie;

3. Con el respaldo logístico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), ejecución de una comisión técnica en la zona afectada para instalar una red sísmica temporal que permita registrar réplicas y caracterizar con mayor precisión la zona fuente;

4. Realización de una segunda comisión técnica, con el apoyo del personal de la Facultad de Ingeniería Civil de la EPN, en la zona afectada para levantar información sobre los daños ocasionados y evaluar la intensidad macrosísmica del evento.

¿Qué debemos esperar?

Desde hace varios años, investigaciones llevadas a cabo por el IG-EPN han evidenciado una significativa deformación tectónica y acumulación de energía en el sector norte de la provincia de Esmeraldas. Estos hallazgos sugieren una alta probabilidad de que, en el mediano o largo plazo, se produzca en esta región un sismo de gran magnitud, con potencial destructivo y capacidad de generar un tsunami.

Para saber más de este tema visita el siguiente enlace: https://www.igepn.edu.ec/interactuamos-con-usted/1971-ponencia-de-la-msc-patricia-mothes-en-el-4th-lacsc-sobre-monitoreo-con-gps-y-alerta-temprana-de-tsunamis-en-la-costa-de-ecuador

Conscientes de esta realidad, la SGR, el INOCAR y el IG-EPN han trabajado conjuntamente en el desarrollo de un sistema de alerta temprana para tsunamis, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de este tipo. En esa misma línea, durante los últimos años se han llevado a cabo varios simulacros nacionales de tsunami, el más reciente de los cuales se realizó el pasado 31 de enero. Esta actividad conmemoró el gran sismo de 1906, ocurrido frente a las costas de Esmeraldas y Nariño, considerado el evento sísmico de mayor magnitud registrado en la historia del país, con un valor estimado de 8.8. Este terremoto estuvo acompañado de un tsunami que impactó diversas zonas del litoral ecuatoriano y colombiano.

Figura 4.- Representación artística de las consecuencias del sismo y tsunami de Esmeraldas-Tumaco en 1906. Imagen generada con AI en base a los registros históricos. S. Vaca/IG-EPN (2025).

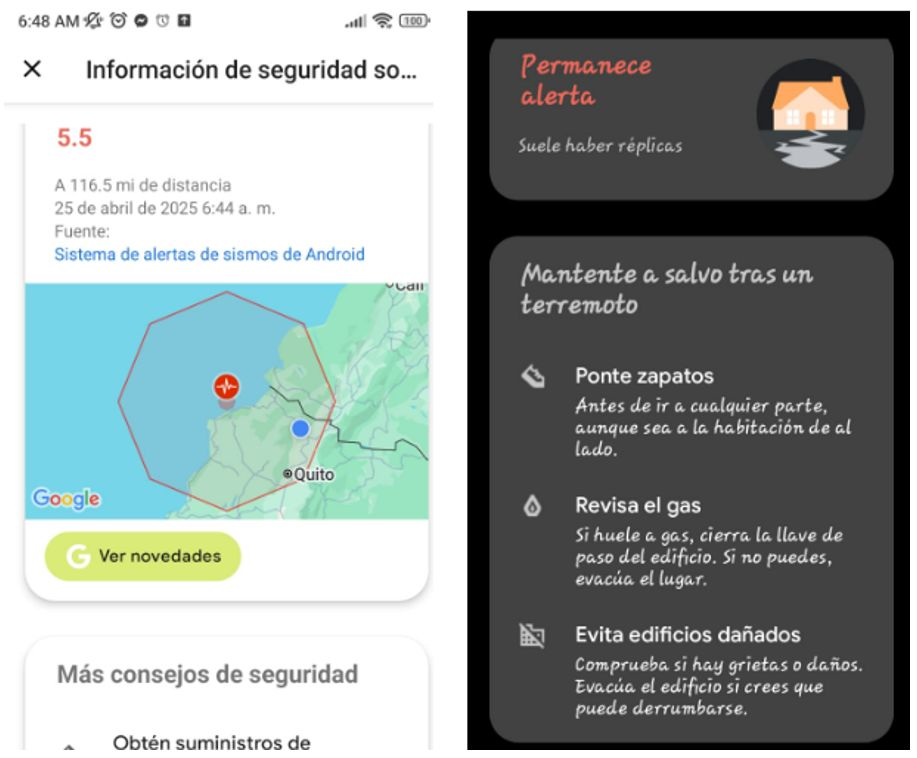

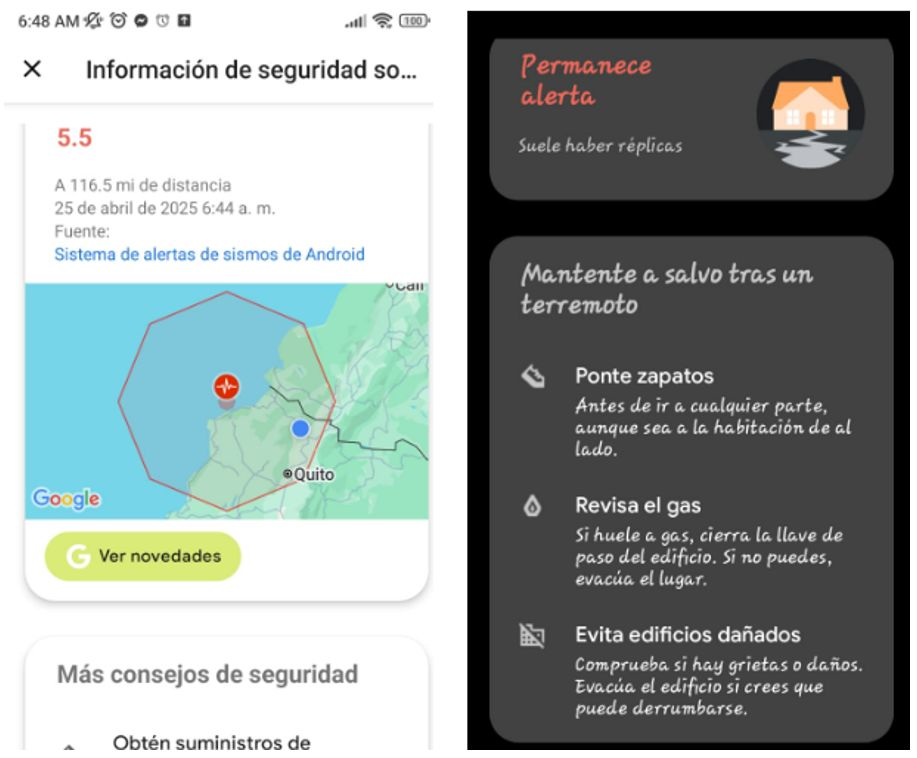

Los sistemas de alerta temprana de Google-Android

Es importante reconocer que, durante el sismo ocurrido en la mañana de hoy, el sistema de alerta temprana de Google Android tuvo un desempeño destacado. Este sistema, que se encuentra en constante desarrollo, funciona a partir de los acelerómetros integrados en los teléfonos móviles de los usuarios del sistema operativo Android, lo que lo convierte, posiblemente, en la red sismológica más extensa del mundo en términos de cobertura y número de sensores.

Figura 5.- Notificaciones recibidas por la población mediante Smartphones, gracias al SAT de Google-Android.

Para saber más sobre el sistema de alerta temprana de Google-Android visita el siguiente enlace: https://www.igepn.edu.ec/interactuamos-con-usted/1998-sistemas-de-alerta-temprana-sismica-una-nueva-propuesta-en-tu-telefono-inteligente

Es importante señalar que, al igual que los sistemas informáticos del IG-EPN, el sistema de alerta temprana de Google Android no es completamente infalible, ya que depende en gran medida de la disponibilidad y conectividad de los teléfonos móviles de los usuarios. Esta limitación quedó evidenciada durante el sismo del 5 de febrero del presente año, cuando el acceso limitado a la red celular afectó su funcionamiento en algunas zonas. (https://www.igepn.edu.ec/interactuamos-con-usted/2211-las-limitaciones-del-sistema-de-alerta-temprana-sismica-de-google-android-el-sismo-de-la-madrugada-del-05-de-febrero-de-2025).

La sismología es una ciencia dinámica en constante evolución desde su consolidación como disciplina formal a finales del siglo XIX. A lo largo de su desarrollo, ha logrado avances significativos que no solo han permitido la implementación de sistemas de detección y monitoreo sísmico, sino también una comprensión cada vez más profunda de la dinámica y el comportamiento de los terremotos. Estos logros alimentan la esperanza de que, en el futuro, sea posible contar con sistemas de alerta temprana cada vez más precisos e incluso, eventualmente, con la capacidad de pronosticar eventos sísmicos con antelación.

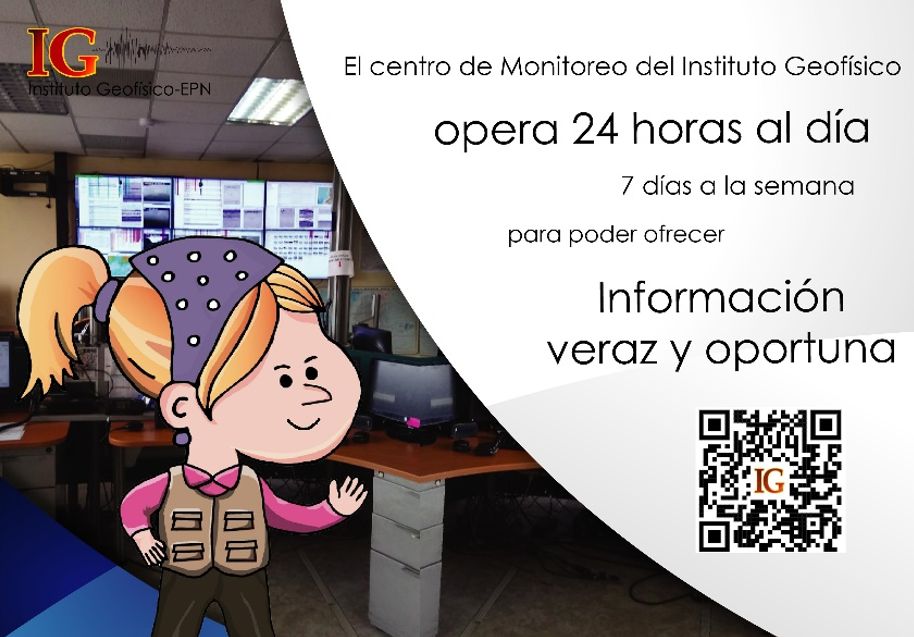

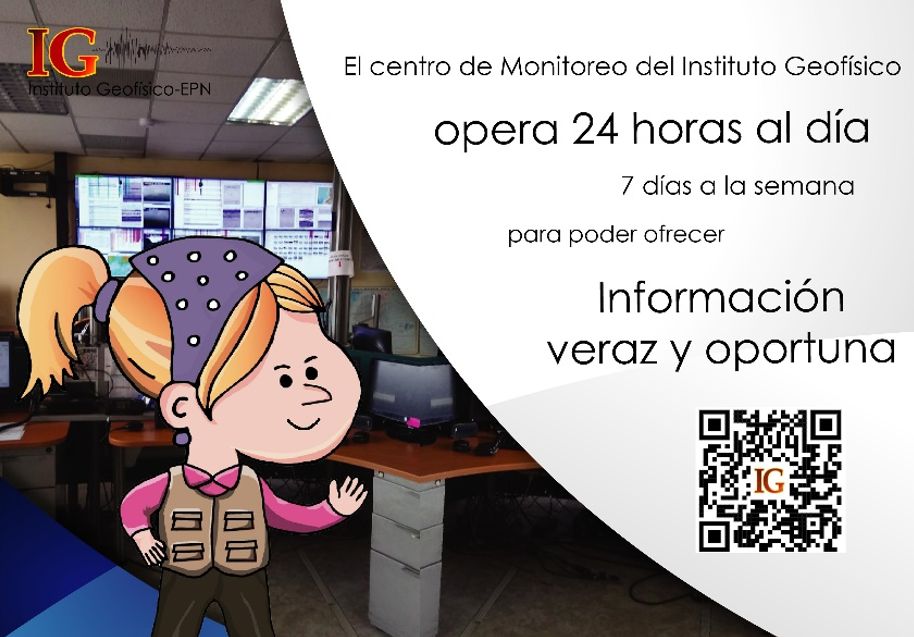

El personal del IG-EPN se encuentra comprometido con el constante fortalecimiento de sus redes de monitoreo y sistemas informáticos. Asimismo, mantiene una vigilancia ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sobre las amenazas sísmicas y volcánicas, en cumplimiento de su misión de observar estos fenómenos naturales y proporcionar a la ciudadanía información precisa, confiable y oportuna.

Figura 6.- Infografía sobre la Operación del Centro TERRAS con Patty la Vulcanóloga, personaje institucional del Instituto Geofísico. D. Sierra / IG-EPN.

D. Sierra / M. Segovia/ B. Bernard

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional